Alena Günther, Agnes Haußleiter, Michaela van Winkoop

【 1 】 Kirche in der DDR

In einem Staat, der alles kontrollierte – von der Schule bis zur Freizeitgestaltung – bot die Kirche einen der wenigen Räume, in denen Menschen frei denken, sprechen und handeln konnten. Besonders in den 1980er Jahren wurde sie für viele zu einem Rückzugsort, einer Gemeinschaft und manchmal sogar zu einem Ausgangspunkt für Widerstand. Doch wie erlebten Menschen diese Freiräume? Um das herauszufinden, haben wir mit drei Personen gesprochen, die die Samaritergemeinde in Berlin-Friedrichshain – dem Gegenstand dieses Textes – auf ganz unterschiedliche Weise erlebt haben: A.W. wuchs im Samariterhaus auf, ihr Vater war kirchlicher Mitarbeiter, und sie nahm an zahlreichen Aktionen innerhalb der Gemeinde teil. N.B. absolvierte eine diakonische Ausbildung in der DDR und half beim Aufbau der „Kirche von Unten“. M.R. erlebte die letzten Jahre der DDR als Kind und arbeitet heute als Pfarrerin in der Samaritergemeinde. Ihre Geschichten zeigen, wie Kirche nicht nur ein Ort des Glaubens, sondern auch ein Raum der Freiheit sein konnte.

Foto: Eigene Aufnahme der Samaritenkirche, Berlin Friedrichshain

Das Verhältnis zwischen der DDR-Regierung und der evangelischen Kirche war von Widersprüchen geprägt: während die sozialistische Einheitspartei (SED) eine atheistische Gesellschaft anstrebte, blieb die Kirche eine der wenigen Institutionen, die sich dem direkten staatlichen Zugriff entziehen konnte. Doch dieser Status brachte zahlreiche Konflikte mit sich. Bereits in den 1950er Jahren versuchte der sozialistische Staat, den kirchlichen Einfluss zu schwächen. Christliche Jugendliche wurden von höheren Bildungswegen ausgeschlossen, und die Jugendweihe wurde als staatliche Alternative zur Konfirmation etabliert.¹ Mit der Verfassung von 1968 wurde die Kirche endgültig aus dem öffentlichen Raum verdrängt, sie verlor ihren institutionellen Einfluss und durfte sich nur noch als private Glaubensgemeinschaft betätigen. Dennoch konnte sie ihre Autonomie bewahren, da sie über eigene Ausbildungsstätten, Finanzierungsstrukturen und Entscheidungsorgane verfügte.² M.R. erinnert sich: „Ich bin seit der ersten Klasse in die Christenlehre gegangen, weil der Religionsunterricht ja nicht an der öffentlichen Schule stattfinden durfte. Also Religion wurde sozusagen in den privaten Bereich, oder in den Gemeindebereich verdrängt.“ Trotz staatlichen Drucks und eines stetigen Mitgliederschwunds blieb die evangelische Kirche ein wichtiges gesellschaftliches Korrektiv. 1989 gehörten ihr noch etwa 4,4 Millionen Mitglieder an, die in 6.200 Gemeinden organisiert waren und von rund 4.000 Geistlichen betreut wurden.³

In den 1980er Jahren entwickelte sich die Kirche zu einem zentralen Anlaufpunkt für kritische Bürger*innen. Veranstaltungen wie die Blues-Messen in der Berliner Samariterkirche boten jungen Menschen die Möglichkeit, über Themen zu diskutieren, die in der Öffentlichkeit eigentlich tabu waren.⁴ Die Blues-Messen, die erstmals am 1. Juni 1979 in der Samariterkirche stattfanden, verbanden als alternative Gottesdienste Rock-, Punk- und Bluesmusik mit gesellschaftskritischen Predigten und boten eine der wenigen Gelegenheiten für junge DDR-Bürger*innen, frei über Themen wie die fehlende Reisefreiheit, Wohnungsnot und wachsende Umweltprobleme zu sprechen.⁵ „Die DDR hat in jedem Fall eine hochpolitische Kirche gehabt. Hier auch nebenan, dafür bin ich sogar zuständig, wurde die Kirche von Unten gegründet. Das war auch eine Form von Kirche, dass man sagt, wir geben hier den Stimmen der einfachen Menschen Gehör und fragen was brauchen sie? Wie sehen sie die Welt? Sie sollen ihre Meinung sagen dürfen“, erklärt M.R. Unter der Leitung von Pfarrer Rainer Eppelmann wurde sie in den 1980er Jahren zu einem wichtigen Treffpunkt für kritische Bürger*innen, Friedensaktivist*innen sowie Oppositionsgruppen.⁶ Eppelmann, geboren 1943, war eine der prägendsten Figuren der kirchlichen Opposition in der DDR. Seine Kritik an der Militarisierung der Gesellschaft und der Repression durch die SED brachte ihn immer wieder in Konflikt mit dem Staat. Früh engagierte er sich in der Friedensbewegung und verweigerte als Jugendlicher den Wehrdienst, weshalb er von den DDR-Behörden schikaniert wurde. 1975 übernahm er die Pfarrstelle an der Samariterkirche und machte sie zu einem Zentrum des freien Denkens und der Opposition.⁷ Besonders für Jugendliche, die sich außerhalb des staatlich regulierten Kulturbetriebs bewegen wollten, wurde die Samariterkirche so zu einem wichtigen Ort der Begegnung und Vernetzung.⁸ „Da hab ich Rainer Eppelmann [kennengelernt], der war Kreisjugendpfarrer gewesen und hat die junge Gemeinde geleitet. Und da war das erste Mal für mich sowas wie Politik in der Kirche“, erinnert sich A.W. an ihre erste Begegnung mit Rainer Eppelmann.

【 2 】 Aktivitäten der Samaritergemeinde

„Wie jede Diktatur war auch die DDR wesentlich durch widerständiges Verhalten der Bürger geprägt: Der umfassende Herrschaftsanspruch der Partei rief Opposition und Widerstand immer wieder erneut hervor.“ ⁹ Auch die Samaritergemeinde vereinte unter ihrem Dach eine solche Opposition. Besondere Berühmtheit erlangten die bereits erwähnten Blues-Messen, die in der Samariterkirche ihren Anfang fanden. Die Idee dazu hatte der Bluesmusiker Günter Holwas (1950-2014), der Rainer Eppelmann im Frühjahr 1979 anbot, in der Samariterkirche für einen karitativen Zweck Bluesmusik zu spielen.¹⁰ Dieser ging schließlich unter der Bedingung auf das Angebot ein, „dass es sich bei dem Konzert um einen Gottesdienst handeln würde.“ ¹¹

Die Blues-Messen zogen vor allem junge Menschen an, die mit der Politik in der DDR nicht mehr klargekommen sind und sich eingegrenzt gefühlt haben, erzählt uns A.W. Obwohl der Großteil nicht kirchlich sozialisiert war, wurde die (Samariter-)Kirche zunehmend als Freiraum angesehen, in dem man sich kritisch äußern konnte. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda wurden die Blues-Messen von Mal zu Mal bekannter, so dass ein stetiger Zuwachs von Teilnehmenden zu verzeichnen war. Während es bei der ersten Blues-Messe (01.06.1979, Samariterkirche) noch 250 Teilnehmende waren, fand die Blues-Messe mit der 14. Veranstaltung (29.04.1983, Erlöserkirche) ihren Höhepunkt, zu der 7.000 Jugendliche aus allen Teilen der DDR kamen.¹² Die Blues-Messen wurden durch den großen Andrang ab der sechsten Blues-Messe (13.06.1980) auf zwei Kirchen aufgeteilt und in der Samariter- und Auferstehungskirche hintereinander abgehalten sowie ab der neunten Blues-Messe (14.11.1980) in die Lichtenberger Erlöserkirche verlegt.¹³ Insgesamt fanden in dem Zeitraum von 1979 bis 1986 20 Blues-Messen statt, die auch für andere Formen oppositioneller Öffentlichkeit in Ostberlin eine „Türöffner-Funktion“ besaßen, da sie einen einzigartigen kommunikativen Raum schufen, der auch über das Ende der Blues-Messen hinaus von unterschiedlichen Initiativen genutzt wurde.¹⁴ Hier entstanden Netzwerke zwischen Umweltgruppen, Bürgerrechtler*innen und Friedensaktivist*innen, die sich später in Bewegungen und sogar Parteien wie dem „Demokratischen Aufbruch“ zusammenschlossen.¹⁵

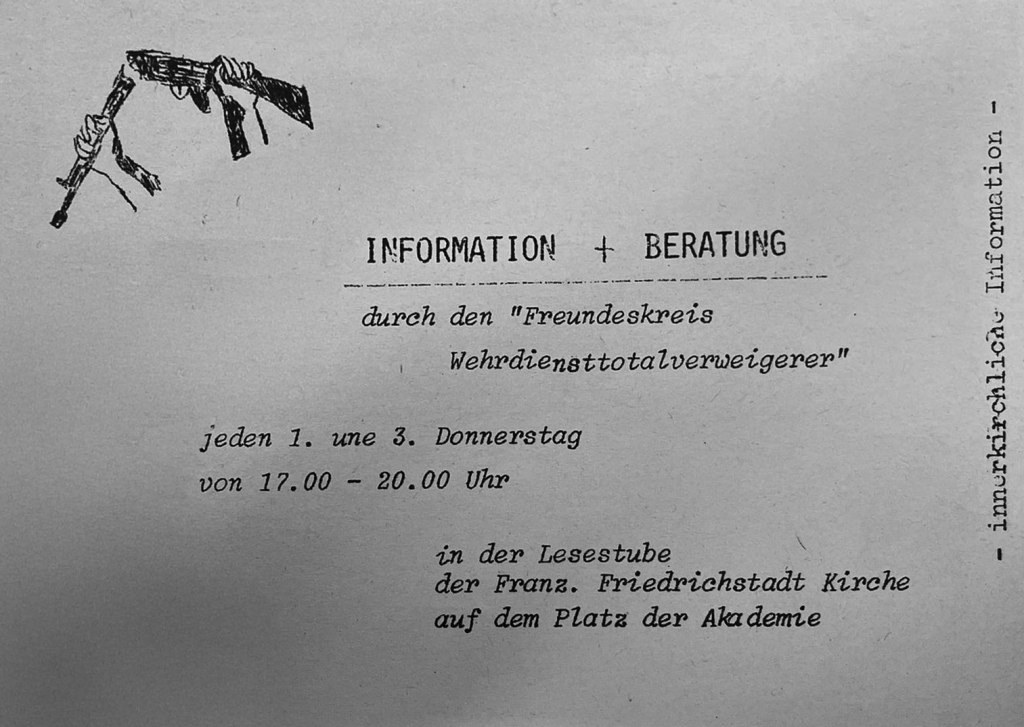

Ein weiteres zentrales Element des kirchlichen Widerstands waren die Friedensgebete, die sich ab Anfang der 1980er Jahren in mehreren ostdeutschen Kirchen etablierten. Dabei waren sie mehr als eine religiöse Veranstaltung – sie wurden zu politischen Versammlungen, die vor allem von jungen Menschen und kritischen Bürger*innen besucht wurden und einen weiteren Ort für Vernetzung schufen. In der Samariterkirche wurden die Friedensgebete und damit verknüpfte Friedenswerkstätte durch die Gruppe organisiert, die 1982 entstand und in der A.W. Mitglied war. Im Laufe der Zeit hat sich der Friedenskreis in zahlreiche Untergruppen und weitere Initiativen aufgegliedert.¹⁶ So war N.B. in dem Freundeskreis der Wehrdiensttotalverweigerer tätig, „der sich zur Aufgabe gemacht hatte, Menschen zu begleiten und zu unterstützen, die mit ihrem Gewissen haderten und nicht zur NVA [nationale Volksarmee] wollten“. Dabei stand für Wehdiensttotalverweigerer viel auf dem Spiel, da man in der DDR in der Konsequenz mit bis zu fünf Jahren Haft rechnen musste. N.B. und der Freundeskreis leisteten Beratungsarbeit, verteilten Flugblätter und unterhielten Kontakte zu Wehrdiensttotalverweigerern in der BRD. Sowohl N.B. als Privatperson, als auch die Samaritergemeinde an sich schlossen Friedensverträge mit diversen Gemeinden in West-Deutschland, in den Niederlanden, den USA sowie Norwegen und Schweden.¹⁷ Diese Friedensverträge wurden dann wiederum durch den engagierten Friedenskreis der Samaritergemeinde öffentlich gemacht.

Große Resonanz erzielte auch der „Berliner Appell“, der am 25. Januar 1982 von Rainer Eppelmann und Robert Havemann veröffentlicht und in der Frankfurter Rundschau abgedruckt wurde. „Unter dem Motto ‚Frieden schaffen ohne Waffen‘ forderten sie zusammen mit 80 Erstunterzeichner*innen der Berliner Friedensbewegung und der kirchlichen Jugendarbeit eine Lösung der Friedensfrage, die sie mit der deutschen und europäischen Frage verknüpften.“ ¹⁸ Hierbei ging es auch „darum, welche Punkte wir hier in diesem Staat als nicht sinnvoll halten“, erzählt uns A.W. Neben solchen öffentlichkeitswirksamen Aktionen wurden auch durch Demonstrationen und das Drucken eigener Zeitschriften Themen in den Fokus gerückt, die normalerweise nicht im öffentlichen Diskurs verhandelt wurden. Zudem wurde die in der DDR praktizierte Zensur deutlich sichtbar gemacht. N.B. erinnert sich diesbezüglich: „es gab eine Zeit, da waren in der Kirchenzeitung weiße Flecken. Die Redaktion der Kirchenzeitung hatte sich dazu entschieden, die Textpassagen, die der Staat monierte und zensierte, als weiße Flecken dazulassen. So konnte man gut erkennen, hier ist zensiert worden.“

Foto: Eigene Aufnahmen, Material bereitgestellt von N.B.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass es sich bei all den Aktivitäten der Samaritergemeinde und den vorgestellten Initiativen um einen friedlichen Protest an den bestehenden Verhältnissen handelte. Im Vordergrund standen die Mitgestaltung sowie Einflussnahme auf das politische Handeln. N.B. beschreibt es folgendermaßen: „ein starkes Bündnis von unterschiedlichsten Gruppen legte den Finger in unterschiedlichste Wunden“. Dabei ging es den Akteur*innen vorrangig um eine Transformation des bestehenden Systems und nicht um dessen Überwindung. N.B. spricht in diesem Zusammenhang von der „Grundidee des veränderten Sozialismus, des verbesserten Sozialismus. Also die Idee, wir werden jetzt an die BRD so angeheftet und treten ihr bei, die war durchaus in bestimmten Bereichen auch kritisch hinterfragt“. Das Ziel war laut A.W. nicht unbedingt „das Regime zu stürzen, aber einen offenen Staat zu haben, wo man sagen kann, da gibt es demokratische Ziele und da leben wir demokratische Politik“. Demnach war das Interesse an einer demokratischen Umgestaltung groß, wohingegen eine Wiedervereinigung mit der BRD nicht gefordert wurde. Zur damaligen Zeit konnte sich das niemand realistisch vorstellen, zu groß waren vor dem Mauerfall die Unterschiede zwischen der DDR und der BRD.

【 3 】 Staatliche Repressionen

Schon früh wurden Mitglieder kirchlicher Gemeinden aufgrund ihrer politischen Überzeugungen benachteiligt. A.W. erzählt uns, dass sie sich aufgrund ihrer religiösen Überzeugung nicht den sozialistischen Jugendorganisationen anschloss und ihr dadurch der Zugang zum Abitur und somit zu höheren Bildungschancen verwehrt wurde, obwohl ihre Noten geeignet gewesen wären: „Ich war nicht bei den Pionieren, war nicht bei der FDJ und hatte keine Jugendweihe, und insofern hab‘ ich damals nach der 10. Klasse keinen Zuspruch bekommen, Abitur zu machen. Stand auch in der Begründung drin, weil ich nicht der politischen Überzeugung bin.“

Auch später in der kirchlichen Gemeinde zeigen sich immer mehr Repressalien durch den Staat. Durch die politische Aktivität Rainer Eppelmanns und seinen Aktionen wurde die Samaritergemeinde für die SED-Diktatur immer mehr zum Störfaktor. Um gegen die Bildung oppositioneller Gruppen vorzugehen, sollte die Staatssicherheit die Gemeinde im Auge behalten – auch mit Mitteln wie Spionage und der Verfolgung politisch Andersdenkender.¹⁹ Dabei wurden die Gemeindemitglieder beschattet und abgehört, viele ihrer Wohnungen oder die Gemeinderäume wurden verwanzt. Ein Blick in die späteren Stasiakten zeigt, dass sogar scheinbar banale Momente wie der Weg zum Arzt detailliert dokumentiert wurden. „Das sind Sachen, die standen dann in der Stasiakte drin. Und da war klar, dass wir überwacht wurden, dass auch jeder einzelne Schritt überwacht wurde“, erinnert sich A.W. Teilweise kam es zu Hausdurchsuchungen und sogar zu Verhaftungen, wie bei Bärbel Bohley und Ulrike Poppe, die auch in der Samaritergemeinde aktiv waren und 1983 für sechs Wochen in U-Haft festgehalten wurden.

Außerdem wurde die Samaritergemeinde von inoffiziellen Mitarbeitenden (IM) der Staatssicherheit unterwandert. Wie sich nach der Wende herausstellte, infiltrierten diese alle kirchlichen Oppositionsgruppen und dienten der Partei als Informant*innen. „Wir waren dann auch, was später nochmal deutlicher wurde, durchzogen von Staatssicherheitsleuten. Also insofern haben wir uns vielleicht manchmal sicherer oder abgeschotteter gefühlt, als wir letztendlich waren. Also auch in den Gemeindekreisen. Der Rechtsanwalt Schnur, der uns auch in rechtlichen Sachen beraten hat und unterstützt hat, ist ja später als IM enttarnt worden“, so A.W. Auch wenn das Ausmaß der Überwachung und Bespitzelung den Gemeindemitgliedern nicht klar war, wussten sie, dass sie Vorsicht walten lassen mussten. N.B. sagt uns, „ein guter Freund war ein guter Freund. Aber im Grunde genommen hat man bestimmte Dinge natürlich nur in bestimmten Kreisen kommuniziert und erzählt.“ Trotz der staatlichen Unterdrückung ist für die meisten Gemeindemitglieder klar: wir machen weiter. „Es gab auch – und ganz wesentlich – die Grundhaltung: ich habe hier nichts zu verbergen. Meine Grundidee ist offener Diskurs, ich mache aus meinen Überzeugungen kein Geheimnis“, so N.B.

【 4 】 Kirche als geschützter Freiraum

Die Einschüchterungsversuche der Partei blieben weitgehend erfolglos. So erzählt uns A.W.: „Wir haben trotzdem weitergearbeitet. Was eben auch mit diesem Freiraum so ein Stück zu tun hat: dass wir einen gewissen Schutz hatten.“ Da die Kirche die einzige Organisation in der DDR war, auf die die SED nur einen begrenzten Einfluss ausüben konnte, war hier Raum für politischen Aktivismus – „man kann sagen, wie eine Glocke oder eine Insel, auf der wir uns sicher gefühlt haben.“ Dies führte dazu, dass nicht nur kirchliche Mitarbeiter*innen oder Gemeindemitglieder in der Kirche zusammenkamen, sondern auch immer mehr junge, nicht religiöse Menschen diesen Freiraum nutzten und sich hier versammelten, um oppositionell zu arbeiten. Neben der Samaritergemeinde gab es auch andere Gemeinden der evangelischen Kirche, in der sich eine Bürgerbewegung in der DDR entwickelte – hauptsächlich in Berlin und anderen größeren Städten. Kurz vor der Wende gab es circa 150 kirchliche Gruppierungen mit um die 2.500 aktiven Mitgliedern sowie nochmal doppelt so vielen Sympathisant*innen der Opposition.²⁰ Für manche Gemeindemitglieder brachte der Freiraum in der Samariterkirche auch eine gewisse Verpflichtung mit sich, diesen zu nutzen und sich gegen die diktatorische Politik einzusetzen. „Kirchliche Mitarbeiter hatten einen relativen Freiraum, anders als viele andere Menschen. Sie standen unter dem Schutz der Kirche, soweit das ging. (…) Ich hätte mir manche Dinge wahrscheinlich so nicht erlauben können und es wäre in der Konsequenz bestimmt anders gelaufen an der ein oder anderen Stelle, wenn ich nicht kirchlicher Mitarbeiter gewesen wäre. Das ist einfach so, muss man so sagen. Das brachte aber eben auch eine Art Verpflichtung mit sich – find ich“, erzählt uns N.B.

Aber wie war es überhaupt möglich, dass die Kirche für die oppositionelle Bewegung in der DDR einen Schutzraum darstellte? Wieso gelang es der SED-Diktatur nicht, den öffentlichen politischen Diskurs, der hier möglich war, zu unterbinden? Dies hatte vor allem mit der Schaffung von Öffentlichkeit und mit der Berichterstattung im Westen zu tun. A.W. erzählt uns dazu: „Also denke ich schon, dass wir hier nochmal einen größeren Schutz [hatten], weil hier auch mehr öffentlich gearbeitet wurde oder Öffentlichkeit miteinbezogen wurde, die außerhalb der DDR lag.“ Je mehr Öffentlichkeit hergestellt wurde, desto mehr Schutz genossen die Veranstaltungen und ihre Teilnehmenden. Dies war nicht in jeder Gemeinde möglich – doch die Samaritergemeinde hatte einen großen Vorteil, da diese über viele Kontakte nach außen verfügte und somit eine große Öffentlichkeit generieren konnte. Durch solche Schlüsselakteure war es möglich, ein Netzwerk aufzubauen, das über die Mauer hinaus ging. „Ich glaube, dass es in den Gemeinden unterschiedlich war, aber hier in Samariter waren wir durch Rainer Eppelmann und die Leute, die da ringsherum waren eigentlich rechtlich abgesichert (…) – und das war auch das, was dann so ein Stück Schutz war, dass dieser Staat auch wusste, dass wir Verbindungen nach außen hatten”, so A.W. Die Samaritergemeinde war somit nicht nur ein Treffpunkt, sondern fungierte auch als Knotenpunkt für Kontakte in den Westen. So konnte eine internationale Gemeinschaft Druck auf das DDR-Regime ausüben und versuchen, Gemeindemitglieder zu schützen. Durch die Aktionen der Samaritergemeinde in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden konnten so auch viele junge, politisch interessierte Menschen erreicht werden, die nicht aktive Gemeindemitglieder waren. So wurde der politische Widerstand in den 1980er Jahren immer sichtbarer und konnte immer mehr Menschen über die Missstände in der DDR aufklären – eine wesentliche Aufgabe für die Gemeinde. So sieht es N.B.: „Man musste Öffentlichkeit herstellen. Das war also auch so eine Art Grundsatz, also auch des Selbstschutzes an manchen Stellen, dass man sagte, wenn ihr [Kirchenleitungen] hier konspirativ handelt, habt ihr enorm viel Macht. Eure Macht basiert geradezu darauf, dass ihr nicht redet über euer Wissen. Wissen ist aber Macht. Und weil wir das so erkannt haben, war es hochgradig wichtig, Wissen zur Verfügung zu stellen.“

Foto: „Ostdeutsche Jugendliche füllen die Samariterkirche bei der Bluesmesse am 15. Juni 1980“, https://revolution89.de/revolutionsorte/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=505&cHash=6e9d1a6cb2f413f93e2d678741851799

【 5 】 Ausblick

Nach der Wiedervereinigung verlor die evangelische Kirche in Ostdeutschland ein Stück weit ihre außergewöhnliche gesellschaftliche Bedeutung, was sich nach der Einführung der Kirchensteuer in vielen Kirchenaustritten spiegelte.²¹ Das machte sich auch in der Samaritergemeinde bemerkbar. So berichtet A.W.: „nach der Wende kam dann ein neuer Pfarrer, der hatte eine sehr religiöse [Einstellung]. Und da war gefühlt nichts mehr übrig von wir sind politisch aktiv.“ Darüber hinaus gab es nun andere Kanäle für politische Teilhabe und viele Kirchenvertreter*innen gingen in die Politik.²² So zum Beispiel auch Rainer Eppelmann, der 1989 die Partei „Demokratischer Aufbruch“ mitgründete und später der CDU beitrat.²³ N.B. beschreibt diesen Wandel so, dass „viele kirchliche Mitarbeiter, Pastoren, Pastorinnen, in die Politik gegangen sind. Im Grunde genommen ist das ja der Versuch, grundlegende Ideen, die man hatte, umzusetzen in einen neuen Kontext.“ Die evangelische Kirche hatte in der DDR bereits eine Minderheitenstellung mit rund 25-30 % der Bevölkerung als Mitglieder. Heute sind weniger als 15 % der Ostdeutschen evangelische Kirchenmitglieder, 5 % sind Mitglied der katholischen Kirche.²⁴

Nach der Wiedervereinigung verlagerte sich der Fokus der Kirche von politischem Widerstand hin zu sozialer Arbeit und Gemeindearbeit. Themen wie Gleichberechtigung, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit wurden stärker betont, während die direkte politische Einmischung zurückging.²⁵ So sieht es auch A.W.: „Also ich würde es jetzt nicht so politisch sehen, aber trotzdem wird Gleichberechtigung, der Friedensgedanke, der Gedanke von anderslebenden Menschen, die hier ihren Platz finden – das ist ja auch Politik. Nicht so wie damals, aber dafür gibt es jetzt andere Foren oder Möglichkeiten.“ Lange Zeit war die evangelische Kirche nach der Wende zurückhaltend in politischen Fragen. In den letzten Jahren ist sie jedoch wieder verstärkt in gesellschaftlichen Debatten präsent. Besonders deutlich wird dies in ihrer Haltung zum Rechtsextremismus oder in den Debatten zur Flüchtlingspolitik. Dies verdeutlicht M.R.: „die Kirche hat ja nach wie vor die Möglichkeit, so was wie ein Kirchenasyl auszusprechen. Und das hat auch noch mal einen richtigen rechtlichen Status und damit ist es auch, sag ich mal, in gewisser Form ein Freiraum, den Kirche da genießt.“ So gab es beispielsweise zur Bundestagswahl 2025 eine Kampagne (#fürAlle), mit der die Kirchen zur Wahlbeteiligung aufgerufen haben und extremistischen Positionen entgegengetreten sind.²⁶ Auch A.W. empfindet es als notwendig, dass die Kirche wieder politisch aktiver werden sollte: „Ich denke, dass das unbedingt notwendig ist. Also dass es nochmal ein anderes Feld ist, das sich positioniert. Und das war mir in meinem Leben schon immer wichtig: wofür sind wir und nicht wogegen. Und ich glaube, das kann Kirche und Gemeinde nach außen transportieren. Oder muss eigentlich.“ Ob die evangelische Kirche erneut eine so zentrale politische Rolle einnehmen wird wie in der DDR-Zeit, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass sie weiterhin eine moralische Instanz bleibt und sich zunehmend wieder in gesellschaftliche Fragen einmischt. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob sich dieser Trend fortsetzt.

Abschließend möchten wir uns herzlich bei unseren Interviewpartner*innen für die spannenden Gespräche und die Bereitschaft bedanken, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen.

Alena Günther, Agnes Haußleiter, Michaela van Winkoop

Quellenverzeichnis

1 vgl. Beleites, Johannes (2017). Der verhasste Freiraum Kirche. https://www.bpb.de/themen/deutsche-teilung/stasi/224371/der-verhasste-freiraum-kirche/ (Zugegriffen: 15.03.2025).

2 vgl. Beintker, Michael (1994). Nachdenkliche Rückblenden auf das Verhältnis von Kirche und Staat in der DDR. Kirchliche Zeitgeschichte, 7 (2), 300-318. S. 304, 316.

3 vgl. Eckert, Rainer (2008). Grundelemente der kommunistischen Diktatur in Deutschland: Widerstand, Opposition und Repression. In: Moldt, Dirk: Zwischen Haß und Hoffnung. Die Blues-Messen 1979 – 1986. Eine Jugendveranstaltung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg in ihrer Zeit. Schriftenreihe des Robert-Havemann-Archivs 14. Berlin: 9-29. S. 19f.

4 vgl. Beintker (1994): 304.

5 vgl. Finke, Marie-Luise (2014). Bluesmessen. Die Kirche als Konzertsaal und Ort der Meinungsfreiheit. PoPScriptum, 13. S. 2.

6 vgl. ebd.: 8

7 vgl. Dyck, Imke, Haunhorst, Regina, Lepper-Binnewerg, Antoinette, Zündorf, Irmgard (2024). Biografie Rainer Eppelmann. In: LeMO-Biografien, Lebendiges Museum Online, Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. https://www.hdg.de/lemo/biografie/rainer-eppelmann.html (Zugegriffen: 15.03.2025).

8 vgl. Finke (2014): 12.

9 Eckert (2008): 9.

10 vgl. Hochmuth, Hanno (2021). Kiezgeschichte. Friedrichshain und Kreuzberg im geteilten Berlin. Geschichte der Gegenwart, Band 16, 2. Auflage. Göttingen: Wallstein Verlag. S. 224.

11 ebd.: 225.

12 vgl. Eckert (2008): 25; Hochmuth (2021): 227.

13 vgl. Eckert (2008): 25.

14 vgl. Hochmuth (2021): 240.

15 vgl. Neubert, Ehrhart (2010). Die Kirchen als revolutionäre Akteure des revolutionären Umbruchs 1989/90 in der DDR. In: Pollack, Detlef; Wielgohs, Jan (Hrsg.). Akteure oder Profiteure. Die demokratische Opposition in den ostmitteleuropäischen Regimeumbrüchen 1989. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 146f.

16 vgl. Vogel, Anne-Dorothee (2016 [2004]): Findbuch zum Bestand. Evangelische Samaritergemeinde Berlin. Berlin: Robert-Havemann-Gesellschaft (Hrsg.). S. II.

(Zugegriffen: 15.03.2025).

17 vgl. ebd.

18 Hochmuth (2021): 236.

19 vgl. Eckert (2008): 20f.

20 vgl. ebd.: 27f.

21 vgl. Hansen, Gyde (2023). Glaube und Religion: Wie es um die Kirchen in Mitteldeutschland steht. https://www.mdr.de/nachrichten/religionsloses-ostdeutschland-europavergleich-kirchenprivilegien-abschaffen-100.html (Zugegriffen: 15.03.2025).

22 vgl. Ueberschär, Ellen (2019). Die Protestantische Revolution in der DDR. Welche Rolle spielte die evangelische Kirche? Vom Sprachraum der Freiheit zum politischen Akteur. https://www.ekd.de/protestantische-revolution-in-der-ddr-ellen-ueberschaer-50178.html (Zugegriffen: 15.03.2025).

23 vgl. Dyck, Imke et al. (2024).

24 vgl. Hansen, Gyde (2023).

25 vgl. Ueberschär, Ellen (2019).

26 Siehe https://fuer-alle.info/ueber-die-initiative/ (Zugegriffen: 15.03.2025).